Il

n’est pas rare que soient aujourd’hui remises en question les notions de

sécularisation et de décontextualisation des œuvres d’art qui ont présidé à la

création, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des musées

modernes. D’où le risque de vouloir réécrire notre passé en reconsidérant les

transferts patrimoniaux qui ont, de tous temps, jalonné l’histoire. Le cas sans

doute le plus révélateur est celui des saisies révolutionnaires françaises, à

une époque cruciale pour l’éveil de la conscience patrimoniale. Aujourd’hui

encore, les passions restent vives en certaines contrées jadis dépouillées de

nombreux chefs-d’œuvre. Poser la question de ces transferts de patrimoine à la

fin du XVIIIe siècle sous le seul angle des spoliations apparaîtrait

toutefois réducteur, car ce serait oublier combien l’appropriation des œuvres

culturelles par la nation française procédait alors d’une ambition universelle

de libération et de promotion de l’art aux fins d’éducation de tous les

citoyens.

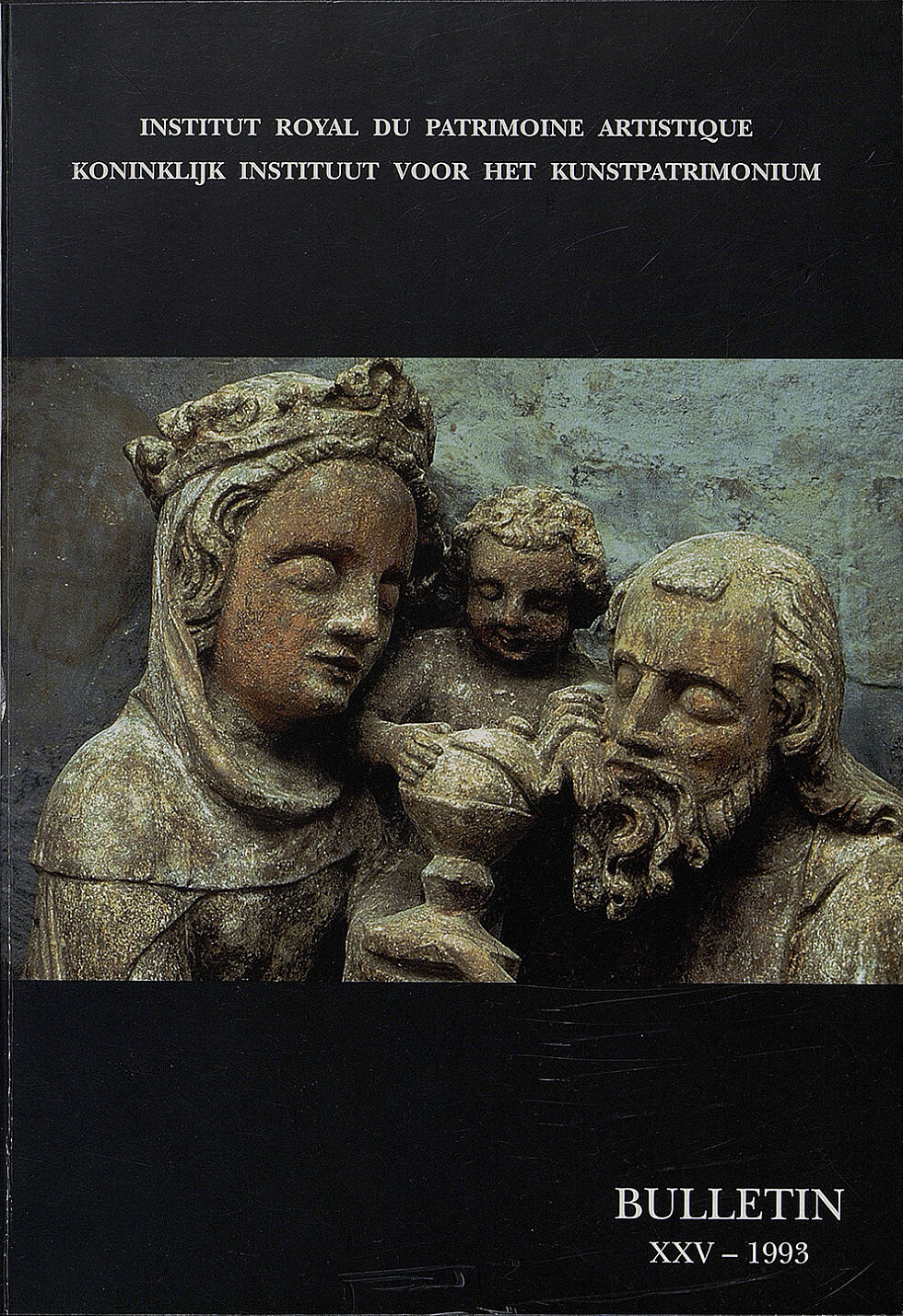

Issues d’un colloque organisé par l’IRPA dans la foulée de son inventaire scientifique des peintures et des sculptures saisies par les révolutionnaires français dans les Pays-Bas autrichiens et la principauté épiscopale de Liège, les contributions proposées réévaluent à leur manière les circonstances historiques, politiques et culturelles des prélèvements d’œuvres d’art, d’archives et de bibliothèques dans divers pays d’Europe, ainsi que leurs répercussions.

D'autres publications de l'IRPA